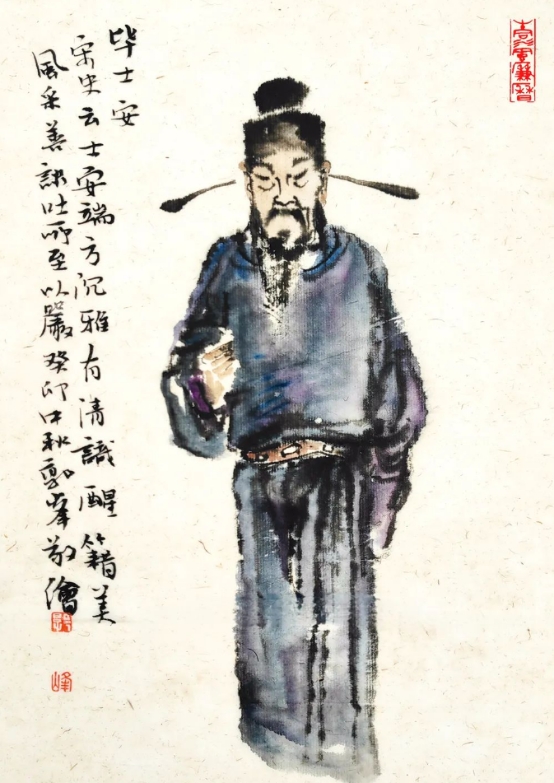

毕士安,字仁叟,北宋代州云中(今山西省大同市)人,历任监察御史、翰林学士、礼部侍郎、吏部侍郎、同平章事等职。

毕士安从小好学,侍奉继母祝氏以孝顺闻名。祝氏教导他,一定要跟良师益友学习。于是,毕士安专程到宋州(今河南省商丘)、郑州(河南省郑州市)等地求师。公元966年,毕士安进士及第。10年后,任大理寺丞、三门发运事。宋太宗即位后,拜监察御史,出知乾州。

公元985年,皇子们要前往各自的封地成为藩王,宋太宗为他们慎重选择僚属。毕士安以左拾遗的职位兼任冀王府记室参军。临行前,太宗嘱咐:“皇子们自幼长在宫中,不了解外面的事情,他们逐渐长大成人,身边一定要有贤良的人辅助引导,时刻提醒教导他们忠孝之理。”

端拱年间,太宗让王府各属官呈上自己写的文章,逐一阅览后,问身边的臣子谁更优秀?有人回答,毕士安。皇上说:“他们的才能在文章中已经展现出来了,毕士安正合我的心意。”之后,召毕士安入朝,任翰林学士。

宋真宗即位后,毕士安拜工部侍郎、枢密直学士。一年后,任礼部侍郎,又任翰林学士。朝廷下诏选拔官员勘校《三国志》以及晋代、唐代的书籍。有人说两晋时期的事,很多都粗鄙不堪,不应流传于世。毕士安却认为,恶行可以警示后人,善行可以勉励后人,关于事情的善恶,《春秋》一书记载最为详细。真宗认为很有道理,下令刊刻史书。

毕士安勤于政务,治学严谨,知人善任,平日严以律己、宽以待人。宰相李沆去世后,他升任吏部侍郎、参知政事。入朝谢恩时,真宗问他:“如今朝中多事,我想找一个人和你一起任宰相,你觉得谁能胜任?”毕士安回答:“寇准忠义两全,善断大事,是宰相之材。”但真宗久闻寇准刚愎自用,便有些犹豫。毕士安解释道:“寇准为人方正刚直,向来以国事为先,又嫉恶如仇,所以招致一些人不满中伤,朝中像他这样的贤能之オ已经很少了。眼下,辽朝虎视眈眈,意欲侵宋,正该启用寇准这样果敢善断的人。”于是真宗同时任命毕士安、寇准二人为平章事(即宰相)。

寇准任宰相后,小人申宗古诬告他私通藩王。毕士安深知寇准为人,极力为他辩护。朝廷派人查清诬告案件,果断将申宗古斩首,寇准才得安心政务。

随后寇准力主抗辽,政绩显著,均为毕士安荐贤之功。公元1004年,辽国率大军南下攻入宋境。不少大臣主张皇帝迁都避敌。毕士安却坚定地支持寇准请真宗亲征的主张,最终使得宋辽在澶渊订立盟约,双方罢兵议和。盟约签订后,毕士安深知不能就此高枕无忧,于是挑选良将守边,修筑防御,发展农业,制定律法,使边关得以长久安宁。

毕士安治学严谨,喜好藏书,擅长书法,仪表谈吐不凡。晚年时,视力不好,依然每日读书不辍。他看过的书,都有亲笔校注,藏书之富,为宋初名家之一。

公元1005年 ,毕士安病逝,享年68岁。真宗亲至其府邸哭吊,异常悲恸,赐白金三百斤,废朝五日,册赠太傅、中书令,谥号“文简”。

◆《宋史》中对毕士安有很高的评价:“士安端方沉雅,有清识醒籍,美风采,善谈吐,所至以严。”

(维宏)

甘公网62050202000260 陇ICP备11000498号

甘公网62050202000260 陇ICP备11000498号